O Austral

Pensar e ser desde o Sul.

MEUS HERÓIS NÃO MORRERAM DE OVERDOSE (2)

Postado por Tácito Bombacci domingo, 26 de julho de 2015 às 23:06 0 comentários Marcadores: Japão, Kamikaze

Meus heróis não morreram de overdose

Postado por Tácito Bombacci quinta-feira, 14 de maio de 2015 às 04:54 0 comentários Marcadores: Gerardo de Mello Mourão

Unidade transcendental?

Oslo, 31 de Agosto.

Postado por Tácito Bombacci domingo, 3 de maio de 2015 às 16:55 0 comentários Marcadores: Arte, Drieu La Rochelle, Joachim Trier, Noruega

O Sul, por Jorge Luis Borges

Cego às culpas, o destino pode ser desapiedado com as mínimas distrações. Dahlmann tinha obtido, essa tarde, um exemplar incompleto das Mil e Uma Noites de Weil; ávido para examinar esse achado, não esperou que descesse o elevador e subiu apressado as escadas; algo na escuridão roçou-lhe a fronte; um morcego, um pássaro? Na fisionomia da mulher que lhe abriu a porta, viu gravado o horror, e a mão que passou na testa saiu vermelha de sangue. A aresta de um batente recém-pintado que alguém se esqueceu de fechar tinha-lhe feito essa ferida. Dahlmann conseguiu dormir, mas de madrugada acordara e desde aquela hora o sabor de todas as coisas foi atroz. A febre o desgastou e as ilustrações das Mil e Uma Noites serviram para decorar pesadelos. Amigos e parentes o visitavam e com exagerado sorriso lhe repetiam que o achavam muito bem. Dahlmann ouvia-os com uma espécie de fraco estupor e surpreendia-lhe que não soubessem que estava no inferno. Oito dias passaram, como oito séculos. Uma tarde, o médico habitual apresentou-se com um novo médico e conduziram-no a um clínica da rua Equador, porque era indispensável tirar-lhe uma radiografia. Dahlmann, no carro de praça que os levou, pensou que num quarto que não fosse o seu poderia, afinal, dormir. Sentiu-se feliz e conversador, logo que chegou, despiram-no, rasparam-lhe a cabeça, prenderam-no a uma maca, iluminaram-no até a cegueira e a vertigem, auscultaram-no e um homem mascarado cravou-lhe uma agulha no braço. Despertou com náuseas, vendado, numa cela que tinha alguma coisa de poço e, nos dias e noites que seguiram à operação, pôde entender que apenas tinha estado, até então, num arrabalde do inferno. O gelo não deixava em sua boca o menor rasto de frescor. Nesses dias, Dahlmann odiou-se minuciosamente; odiou sua identidade, suas necessidades corporais, sua humilhação, a barba que lhe eriçava o rosto. Sofreu com estoicismo os curativos, que eram muito dolorosos, porém, quando o cirurgião lhe disse que estivera a ponto de morrer de uma septicemia, Dahlmann pôs-se a chorar, condoído de seu destino. As misérias físicas e a incessante previsão das noites ruins não lhe haviam deixado pensar em algo tão abstrato como a morte. No dia seguinte, o cirurgião disse-lhe que estava se recuperando e que, brevemente, poderia ir convalescer na estância. Por incrível que pareça, o dia prometido chegou.

A realidade gosta das simetrias e dos leves anacronismos; Dahlmann havia chegado à clínica num carro de praça e agora um carro de praça o levava à estação Constitución. O primeiro frescor do outono, depois da opressão do verão, era como um símbolo natural de seu destino resgatado da morte e da febre. A cidade, às sete da manhã, não tinha perdido esse aspecto de casa velha que lhe infunde a noite; as ruas eram como amplos saguões, as praças como pátios. Dahlmann a reconhecia com felicidade e com um princípio de vertigem; segundos antes que registrassem seus olhos, recordava as esquinas, os cartazes, as modestas diferenças de Buenos Aires. Na luz amarela do novo dia, todas as coisas regressavam a ele.

Ninguém ignora que o Sul começa do outro lado da rua Rivadavia. Dahlmann costumava repetir que isso não é uma convenção e que quem atravessa essa rua entra num mundo mais antigo e mais duro. Do carro procurava, entre a nova edificação, a janela de grades, a aldrava, o arco da porta, o vestíbulo, o íntimo pátio.

No hall da estação percebeu que faltavam trinta minutos. Lembrou-se bruscamente de que num café da rua Brasil (a poucos metros da casa de Yrigoyen) havia um enorme gato que se deixava acarinhar pelas pessoas, como uma divindade desdenhosa. Entrou. Aí estava o gato, adormecido. Pediu uma xícara de café, adoçou-o lentamente, experimentou-o (esse prazer lhe tinha sido proibido na clínica) e pensou, enquanto alisava a negra pelagem, que aquele contato era ilusório e que estavam como separados por uma vidraça, porque o homem vive no tempo, na sucessão, e o mágico animal, na atualidade, na eternidade do instante.

Ao longo da penúltima plataforma o trem esperava. Dahlmann percorreu os vagões e deparou com um quase vazio. Acomodou na rede a mala; quando o trem arrancou, abriu-a e tirou, depois de certa vacilação, o primeiro tomo das Mil e Uma Noites. Viajar com esse livro, tão vinculado à história de sua desventura, era uma afirmação de que essa desdita havia sido anulada e um desafio alegre e secreto às frustradas forças do mal.

Nas laterais do trem, a cidade desgarrava-se em subúrbios; essa visão e depois a de jardins e chácaras retardaram o princípio da leitura. A verdade é que Dahlmann leu pouco; a montanha de pedra-ímã e o gênio que tinha jurado matar seu benfeitor eram, quem o nega, maravilhosos, não muito mais, contudo, que a manhã e que o fato de ser. A felicidade o distraía de Scherazade e de seus milagres supérfluos; Dahlmann fechava o livro e deixava-se simplesmente viver.

O almoço (com a sopa servida em tigelas de metal reluzente, como nos já remotos veraneios da infância) foi outro prazer tranqüilo e agradecido.

"Amanhã acordarei na estância", pensava, e era como se a um tempo fosse dois homens: o que avançava pelo dia outonal e pela geografia da pátria, e o outro, enclausurado numa clínica e dependente de metódicas criadagens. Viu casas de tijolos sem reboco, esquinadas e amplas, infinitamente encarando passar os trens; viu cavalos nos terrosos caminhos; viu sangas e lagoas e fazenda; viu grandes nuvens luminosas que pareciam de mármore, e todas essas coisas eram casuais, como sonhos da planície. Também acreditou reconhecer árvores e sementeiras que não pudera nomear, porque seu direto conhecimento do campo era bastante inferior a seu conhecimento nostálgico e literário.

Em dado momento, dormiu e em seus sonhos estava o ímpeto do trem. já o branco sol intolerável das doze do dia era o sol amarelo que precede o anoitecer e não tardaria a ser vermelho. Também o vagão era diferente; não era o que tinha sido em Constitución, ao deixar a plataforma: a planície e as horas o haviam atravessado e transfigurado. Fora, a móvel sombra do vagão alongava-se em direção ao horizonte. Não turbavam a terra elementar nem povoações, nem outros sinais humanos. Tudo era vasto, mas ao mesmo tempo era íntimo e, de alguma maneira, secreto. No campo desmedido, às vezes não havia nada a não ser um touro. A solidão era perfeita e talvez hostil, e Dahlmann pôde suspeitar que viajava ao passado e não só ao Sul. Dessa conjetura fantástica distraiu-o o inspetor, que, ao ver sua passagem, avisou-lhe que o trem não o deixaria na estação de sempre, senão em outra, um pouco anterior e quase desconhecida por Dahlmann. (O homem acrescentou uma explicação que Dahlmann não tentou entender, nem sequer ouvir, porque o mecanismo dos fatos não lhe importava.)

O trem parou com dificuldade, quase no meio do campo. Do outro lado dos trilhos, ficava a estação, que era pouco mais que uma plataforma com cobertura. De nenhum veículo dispunham, mas o chefe opinou que talvez pudesse conseguir um na casa de comércio que lhe indicou a umas dez, doze quadras.

Dahlmann aceitou a caminhada como uma pequena aventura. já se havia posto o sol, mas um esplendor final exaltava a viva e silenciosa planície, antes que a apagasse a noite. Menos para não se cansar do que para fazer durar essas coisas, Dahlmann caminhava devagar, aspirando com grave felicidade o olor do trevo.

O armazém já tinha sido vermelho-vivo, mas os anos mitigaram para seu bem essa cor violenta. Algo em sua pobre arquitetura recordou-lhe uma gravura em aço, talvez de uma velha edição de Paulo e Virgínia. Atados ao palanque havia alguns cavalos. Dahlmann, dentro, acreditou reconhecer o proprietário; depois compreendeu que o enganara sua semelhança com um dos empregados da clínica. O homem, ouvido o caso, disse que faria com que lhe atrelassem a jardineira; para acrescentar outro fato àquele dia e para preencher esse tempo, Dahlmann resolveu comer no armazém.

Numa mesa comiam e bebiam ruidosamente alguns rapagões, nos quais Dahlmann, de início, não prestou atenção. No chão, encostado ao balcão, acocorava-se, imóvel como uma coisa, um homem bastante velho. Os muitos anos haviam-no reduzido e polido como as águas a uma pedra ou as gerações dos homens a um refrão. Era escuro, pequeno e ressequido, e estava como fora do tempo, numa eternidade. Dahlmann registrou com satisfação a faixa de pano na testa, o poncho de baeta, o amplo chiripá e a bota de potro, e disse a si mesmo, rememorando inúteis discussões com pessoas dos partidos do Norte ou com entrerrianos, que gaúchos desses só restam no Sul.

Dahlmann acomodou-se perto da janela. A escuridão foi se apoderando do campo, mas seu olor e seus rumores ainda lhe chegavam entre as grades. O proprietário trouxe-lhe sardinhas e depois carne assada; Dahlmann as engoliu com alguns copos de vinho tinto. Ocioso, degustava o áspero sabor e deixava vagar o olhar, já um pouco sonolento, pelo local. A lâmpada de querosene pendia de uma das vigas; os fregueses da outra mesa eram três: dois pareciam peões de chácara; outro, de traços mestiços e desajeitados, bebia com o chapelão na cabeça. Dahlmann, logo, sentiu um leve roçar no rosto. Perto do copo ordinário de vidro turvo, sobre uma das listras da toalha, havia uma bolinha de miolo de pão. Isso era tudo, mas alguém lhe atirara.

Os da outra mesa pareciam alheios a ele. Dahlmann, perplexo, decidiu que nada tinha acontecido e abriu o volume das Mil e Uma Noites, como para esconder a realidade. Outra bolinha o atingiu poucos minutos depois, e desta vez os peões riram. Dahlmann disse a si mesmo que não estava assustado, mas que seria um disparate para ele, um convalescente, deixar-se arrastar por desconhecidos a uma briga confusa. Resolveu sair; já estava de pé quando o proprietário se aproximou dele e o exortou com voz alarmada:

– Senhor Dahlmann, não faça caso desses moços, que estão meio alegres.

Dahlmann não estranhou que o outro, agora, o conhecesse, porém sentiu que essas palavras conciliadoras agravavam, de fato, a situação. Antes, a provocação dos peões era a um rosto acidental, quase a ninguém; agora ia contra ele e contra seu nome e o saberiam os vizinhos. Dahlmann afastou para um lado o proprietário, enfrentou os peões e perguntou-lhes o que andavam procurando.

O compadrito da cara mestiça ergueu-se cambaleando. A um passo de Juan Dahlmann injuriou-o a gritos, como se estivesse muito longe. Brincava de exagerar sua bebedeira e esse exagero era uma ferocidade e uma zombaria. Entre palavras ofensivas e obscenidades, atirou para o ar um facão, seguiu-o com os olhos, aparou-o, e convidou Dahlmann a brigar. O proprietário objetou com trêmula voz que Dahlmann estava desarmado. Nesse instante, algo imprevisível ocorreu.

De um canto, o velho gaúcho estático, no qual Dahlmann viu um signo do Sul (do Sul que era seu), atirou-lhe uma adaga desembainhada que veio cair a seus pés. Era como se o Sul tivesse resolvido que Dahlmann aceitasse o duelo. Dahlmann inclinou-se para recolher a adaga e sentiu duas coisas. A primeira, que esse ato quase instintivo o comprometia a lutar. A segunda, que a arma, em sua mão inábil, não serviria para defendê-lo, mas para justificar que o matassem. Certa vez havia brincado com um punhal, como todos os homens, porém sua esgrima não passava de uma noção de que os golpes devem ir para cima e com o fio para dentro. "Não teriam permitido na clínica que me acontecessem essas coisas", pensou.

– Vamos saindo - disse o outro.

Saíram, e se em Dahlmann não havia esperança, tampouco havia temor. Sentiu, ao transpor o umbral, que morrer em uma briga à faca, a céu aberto e atacando, teria sido uma libertação para ele, uma felicidade e uma festa, na primeira noite da clínica, quando lhe cravaram a agulha. Sentiu que se ele, então, tivesse podido escolher ou sonhar sua morte, esta é a morte que teria escolhido ou sonhado.

Dahlmann empunha com firmeza a faca, que provavelmente não saberá manejar, e sai à planície.

Postado por Tácito Bombacci sábado, 2 de maio de 2015 às 11:53 0 comentários Marcadores: Jorge Luis Borges, Milonga surera, Regionalismo, Rio Grande do Sul

A face obscura do iluminismo e do romantismo em Auguste Viatte, por Émile Poulat

Postado por Tácito Bombacci quinta-feira, 30 de abril de 2015 às 17:26 0 comentários Marcadores: Auguste Viatte, Émile Poulat

Nem comunismo, nem liberalismo.

Cristo Rei dos Reis

In hoc signo vinces

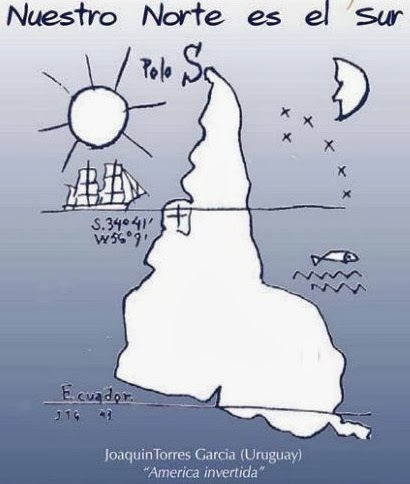

Nosso norte é o sul! Nuestro norte es el sur!

.